|

空の青と海の青とは理由が違うことをQ&A 41で説明しました。それでは、青い目はどうでしょうか?日本人の目の色は黒ですが、外国の人は青い目の人が多いですね。白目はどうして白いのでしょう?白ウサギの目が赤いのはなぜでしょう?フラッシュで写真を撮ると赤目になるのはどうして?このような目の不思議が沢山あるので、目の構造からこれらの問題を考えて見ましょう。

目の構造

眼球は直径約25mmの球で、大きく分けて外膜・中膜・内膜の3層構造になっています。

|

外膜

角膜(Cornea)・強膜(Sclera)

中膜

虹彩(Iris)・毛様体(ciliary)・脈絡膜(choroidea)

内膜

網膜(Retina)・視神経(Optic nerve)

水晶体(Lens)・硝子体(Vitreous) |

|

目の構造

|

|

外膜

眼球の外側は角膜(Comea)と強膜(Sclera)で、コラーゲン(collagen)の丈夫な膜で眼球の形を保っています。コラーゲンとは、強い繊維状のタンパク質で、髪の毛、骨、皮膚などの硬い部分に含まれているものです(補足説明)。

角膜と強膜は連続していますが、角膜は透明です。角膜のはたらきは、光を眼球内に透過させるとともに、レンズと同じように光を屈折させています。強膜は角膜とつながっていますが、透明ではなく白色をしています。眼球の白目の部分が強膜です。

角膜と強膜はコラーゲン繊維(屈折率 n=1.44)がムコ多糖類(mucopolysacharride、コンドロイチン硫酸など、屈折率 n = 1.35)に埋め込まれた構造ですが、透明と白色の異なった性質です。これは、コラーゲン繊維の太さの違いによるものです。角膜では直径約29

nmの繊維が約59 nmの間隔で200 - 250層にわたって並んでいますが、可視光線の波長よりも短いので透明です。一方、強膜では、直径約30-300

nmの繊維が約285 nmの間隔で並んでいて、可視光線の波長と同じぐらいですので、光が散乱して白く見えます。ミルクや豆腐が白いのと同じ理由です。

|

|

透明な角膜と白い強膜(白目)

|

角膜と水晶体の間は房水と呼ばれる液で満たされています。房水は水晶体、角膜などの血管のない目の組織に栄養を与えるなどの代謝のはたらきと、眼球内の圧力(眼圧)の調整をしています。

中膜

中膜は血管の豊富な3つの部分(虹彩・毛様体・脈絡膜)からなっています。虹彩・毛様体・脈絡膜は連続した組織で,褐色のメラニン色素が多く存在します。メラニン色素は髪の毛や皮膚にある黒い色素です(Q 24参照)。

虹彩(Iris)は透明な角膜を通して肉眼でも見えますが、 目の色は虹彩に含まれる色素の量によって決まり、日本人の場合、茶目にあたるところが虹彩です。含まれる色素の量が少ない白人は青色をしています。

虹彩の中央部は穴があいていて瞳孔(Pupil)です。 いわゆる黒目の部分です。 ここを通って光が目のなかに入っていきます。虹彩と瞳孔のはたらきはカメラの絞りと同じように目のなかに入る光量を調節しています。

虹彩の周囲は強膜に付着していて,虹彩のうしろには毛様体(ciliary)があります。毛様体のなかには 眼のピントあわせをするための毛様筋という筋肉があります。

毛様筋が緊張すると水晶体が厚くなり,近くのものにピントがあうようになります。

毛様体のうしろには脈絡膜(choroidea)があります。 脈絡膜の外側は強膜が取り囲み,脈絡膜の内側には網膜があります。

脈絡膜は網膜に栄養を供給します。脈絡膜は色素に富んだ黒い組織で 瞳孔以外の部分から眼内に光が入るのを防いでいて、カメラのケースにあたります。また、眼球へ血液を運ぶ血管が豊富で、眼球の各部位に養分を補給する役割も果します。

内膜

脈絡膜の内側には網膜(Retina)があり,眼球の壁のもっとも内側です。網膜には視神経乳頭と呼ばれる目と脳をつないでいる神経の接合部があります。網膜は稈体と錐体という二種類の光を感じる細胞からできています。

網膜は眼球の内壁で、カメラのフィルムにあたる部分です。網膜に光があたると化学反応がおこって、光のエネルギーを電気的なエネルギーに変化させ、脳に伝えます。

網膜にはカラーテレビの3原色と同じように、赤、緑、青の3色にそれぞれ反応する3種類の細胞と、薄暗いところでも敏感に反応する白黒系の細胞とが複雑に配置されていて、微妙な色具合や明暗がわかるしくみになっています。網膜のもっとも後方の部分は中心窩といい、ここがものをみる中心となります。眼底では黄斑部の中心にあたります。

水晶体

水晶体(Lens)はカメラのレンズにあたり、厚くなったり薄くなったりしてピント合わせをします。この水晶体の厚さの変化は、毛様体の筋肉の伸縮によっています。水晶体は全体が一種類の細胞とこの細胞が変化してできた繊維からできているという

特異な組織で、その成分は水分66%、タンパク質33%、ミネラル1%で構成されています。

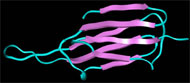

水晶体はタンパク質に富む組織ですが、その98%は水晶体に特有のクリスタリン(crystallin、α、β、γの3種類が存在)というタンパク質で占められ、水晶体の重量の20〜60%を占めています。

光は水晶体で屈折し、網膜に集光する必要があります。このようなレンズの屈折率を考えると、その中には高濃度のタンパク質が含まれている必要があります(0.4

g/l)。もし多くのタンパク質を詰め込むと、タンパク質は会合して濁ってしまいます。αクリスタリンはこのようなタンパク質の会合を抑制する働きがあるタンパク質なのです。硝子体の屈折率は水と同じで約1.33ですが、角膜は約1.37、水晶体の屈折率は約1.43で、光学ガラスの1.5にはおよびませんが、プラスチックレンズの1.49に近い屈折率です。

|

屈折率(n)

空気 1

水 1.33

光学レンズ 1.5

プラスチックレンズ 1.49

角膜 1.37

水晶体 1.43

硝子体 1.33 |

α-クリスタリンは部分的に変性したβ-およびγ-クリスタリンを元の状態に戻す機能(シャペロン機能)を持っています。タンパク質が変形して集まると不透明になるので、集まりを抑えて透明性を保つ必要があります。一方、β-とγ-クリスタリンは水晶体の透明性の維持や光の屈折率を高める働きをしています。つまり、水晶体の機能や透明性はこれら3種類のクリスタリンの働きによって維持されているわけです。人間の場合、αクリスタリンは45%、βクリスタリンは20%、γクリスタリンは35%です。

|

|

|

α-クリスタリン

|

α-クリスタリンはタンパク質の凝集を抑えて透明にする

|

硝子体

硝子体(vitreous)は水晶体の後方の眼球内容の大部分を占め、無色透明のゼリー状をしています。硝子体のはたらきはまだよくわかっていませんが、目のなかの代謝物質の通り道、目に対する外力をやわらげる作用などがあると考えられています。

硝子体は99%が水で、透明で安定なゲルであり、人ではヒアルロン酸(hyaluronic acid)を含んでいます。ヒアルロン酸は高分子量ですが、硝子体中の濃度(約2mg/ml)においてはゲル化せずどろどろの液体です。そこで、眼球の形を保つため、コラーゲンが使われています。硝子体は、線維で強化された複合物なのです。

細い(10 nmの)コラーゲン繊維がアニオン性のコンドロイチン硫酸で接着されていて、その中に水を沢山含んだヒアルロン酸が入っているのです。

|

ヒアルロン酸

コンドロイチン硫酸

|

|

硝子体のモデル

|

構成成分

|

目の色 目の色

人間の場合、人種によって目の色が違います。日本人だと「黒目」と呼んでいる部分ですが、角膜自体は透明です。黒く見えるのは、その下の虹彩の色です。虹彩の色は、メラニン色素の量で決まります。メラニン色素が多いと黒く見え、少ないと茶色や青い目になります。白色人種は色素が少ないので青っぽく見え、日本人は色素が多いので褐色や黒に見えます。

メラニン色素は髪の毛にあるものと同じです。毛根にあるメラノサイトという色素細胞が、髪の毛にメラニン色素を送り出します。色素の量が多ければ髪の色は黒色になり、少ないと茶色やブロンドになります。

紫外線の強い所に住んでいる人は、紫外線から目を守るためにメラニン色素で保護しています。メラニン色素は髪の毛や皮膚にもあって、紫外線から守っています。

白人、特に北欧の人は紫外線が弱いので、髪の毛、肌、目に保護するメラニンは必要がなく白いのです。ブルーに見えるのは、虹彩にメラニンが少なくて非常に小さな粒になっているので、空が青いのと同じ理由(レイリ−散乱)でブルーに見えるのです。メラニンの小さな粒子では、波長の短い青の光を多く散乱しますが、波長の長い赤の光はあまり散乱しないために、青く見えるのです。青い色素が入っているわけではありません。黒い目は暗雲が立ち込めた時と同じで、雲が光を全て吸収してしまうので黒いのです。目は空と同じですね。

|

|

|

|

|

|

黒い大きなメラニン

|

茶色の大きなメラニン

|

メラニンが少ない

|

メラニンが小さくほとんど無い

|

|

|

|

|

|

|

黒(Black)

|

茶(Brown)

|

緑(Green)

|

青(Blue)

|

赤目

目の球の真ん中(瞳)は黒いですが、眼球の中まで光が入らないので、黒く見えます。しかし、暗いところでは瞳孔が広がって光を多く入れるようにしますので、そこでフラッシュで写真を撮ると目の血管が赤く写るのです。白ウサギは瞳が無いので、血管が見えて赤目になります。カメラで赤目軽減のスイッチを入れると、フラッシュが一度光って瞳孔を閉じ、次のフラッシュで写真を撮るので、赤目にはなりません。ブルーの目の人の写真を撮ると、可視光線は虹彩を通過するので、フラッシュをたくと眼球の血管が写り赤に見えます。

|

|

|

|

虹彩が閉じている

|

虹彩が開いているので、内部の血管が写る(赤目)

|

子どもの目

もし黒い目の日本人の女性と、青い目の欧米人が結婚した場合、その子どもの目は何色になるでしょう。子供の性質は23対で46の染色体により決められます。子供は46の染色体を持っていますが、1つは父親から、もう1つは母親からのものです。目の色は虹彩のメラニン色素の量で決まりますから、目の色は黒いメラニンを作る遺伝子を持っているかどうかで決まります。このような遺伝子は違うもの(対立遺伝子)ですから、どちらかの遺伝子が優勢になり他が劣勢になります。混ぜ合わした中間の色になることはありません。目の色の場合、メラニン色素を作ることができる黒目(brown

eyes)が優勢になります。したがって、どちらかの親が黒目の場合、子供の目は黒になるはずです。

しかし、本当はそんなに簡単ではなく、もっと複雑です。日本人は黒い目ですが、欧米では茶、緑、青(brown, green, blue)3つの目の色が主流で、その遺伝子が研究されています。人間の茶、緑、青の目を見ることはあまり無いと思いますが、ペットで飼っているシャム猫やハスキー犬ではよく見かけると思います。

|

|

|

|

|

シャム猫

|

Brown(犬)

|

Green(犬)

|

Blue(犬)

|

子どもの目の色は、Brown/Green遺伝子とGreen/Blue遺伝子の2つの遺伝子で考えられています。茶は緑に対して優勢で、緑は青に対して優勢です。茶の遺伝子を持っていると、緑や青の遺伝子があっても、茶の目になります。茶の遺伝子が無く緑の遺伝子があると、緑の目になります。茶や緑の遺伝子が無いと青の目になります。緑の目は、メラニン色素が少し有る時の色です。遺伝子は、虹彩のメラニンを作る酵素を持っているのです。

| |

|

|

|

|

目の色

|

Brown

|

Green

|

Blue

|

|

Brown/Green遺伝子

|

Brown-Brown

Brown-blue

|

blue-blue

|

blue-blue

|

|

Green/Blue遺伝子

|

Green-Green

Green-blue

blue-blue

|

Green-Green

Green-blue

|

blue-blue

|

両親の遺伝子を考えて、どちらかにBrownの遺伝子があれば、子どもの目はBrownになります。Brownの遺伝子が無く、Greenがあれば、子どもの目はGreenになります。Brownの遺伝子もGreenの遺伝子も無ければ、子どもの目はBlueになります。

髪の毛では、黒い色素(ユーメラニン)と赤い色素(フェオメラニン)があって、黒髪、茶髪、金髪になると説明しました(Q 24)。したがって、赤の色素の遺伝子も考える必要があるかも知れません。また、東洋人と欧米人の場合は簡単ではないように思えます。このように、子供の目の色については、ある程度遺伝子の場所や優劣について明らかにはなっているのですが、すべてを説明することはできていないようです。

|